姓氏,是我們每個人一生中非常重要的身份符號,是我們日常生活中須臾不可離開的生活要素,中華民族尤其是漢民族的姓氏文化,博大精深,源遠流長,從它的形成、發展、演變的漫長歷史過程來看,則是構成中華民族傳統文化的一個重要內容,已經深入到我們生活中的各個領域,深入到每個人的心中,尤其是漂泊在海外的炎黃子孫,都對“家”、對“根”有一種深深的渴望。時至今日,姓氏文化已經成為中原經濟區五大戰略定位的華夏歷史文明創新區建設的重要內容,省委副書記、省長謝伏瞻最近明確提出:進一步鞏固農充分發揮河南根親文化優勢,增強海內外華人對中華民族的認同感和歸屬感,為鞏固國家統一、人民團結的文化基礎發揮了獨特作用。而流行的”老家河南“的廣告語正是基于河南是中華姓氏主要起源地史實的精準表述。

一、姓氏文化是傳承文明、解讀歷史、透視社會的窗口。

中華姓氏源于上古,延續至當代。在歷史發展的長河中,中華姓氏發展演變,延續傳承,升華凝練,形成了一種內涵豐富、體例完備、超越歷史時空、跨越地域界限、包容社會各個層面的文化體系,并以其人人皆知的普及性、世代傳承的持續性、兼容并包的統一性、博大精深的系統性,縱貫了中華文明的進程,涵蓋了中國社會的各個層面。從某種意義上講,五千年的華夏文明,就是不同血緣姓氏的宗族在各個歷史時期繁衍生息、播遷交融、興衰更替的總匯。姓氏文化是一門很有趣、內涵很深的學科,涉及到社會學、歷史學、語言學、文字學、地理學、編輯學、民俗學、遺傳學、人口學、地名學等眾多社會科學。以血緣姓氏為脈絡的姓氏譜系,具體載錄各姓氏宗族的淵源世系、興衰榮辱及其歷史功業和文化特色的重要文獻,是中華文明進化的軌跡,社會歷史發展的縮影。因而使中華姓氏成為傳承文明、解讀歷史、透視社會的獨特視角和窗口。

二、姓氏文化是中國人傳統“家國情懷”的基礎。

漢語中“國”與“家”連在一起在中華傳統文化中是有特定含義的。中國古籍中出現的“國家”并非西方近代民族國家的觀念,而只有“天下”的觀念,實際上是一種“家國情懷”。史書萬卷,字里行間都是“家國”二字。《禮記》云:“萬物本乎天,人本乎祖。”《孟子》曰:“天下之本在國,國之本在家,家之本在身。”無論社會變遷滄海桑田,不管鄉野小農高官巨賈,人皆遵循“敬天法祖重社稷”的古訓。中國社會以家庭為中心的文化衍生出了自己的一整套思維和生活方式。“家國情懷”,包括“舍己為家”和“保家衛國,”這種“家國同構”的社會傳統,包括“修身、齊家、治國、平天下”(《禮記·大學》)。這里的“治國”就是治理好一個小小的諸侯國,而不是我們現代意義的國家。要知道,古代的諸侯國是要對周王室負責的,也就是我們平時所說的"邦",其實就是某個姓氏家族。這種把個人追求與社會目標統一起來的儒家信念。由個人而家庭,由家庭而社會,由社會而國家,由國家而天下是中國人特有的社會價值邏輯。

所以我們說“家國情懷”是中華傳統文化中最寶貴也是最活躍的精神資源。而姓氏文化正是“家國情懷”中“家”的核心、紐帶和基礎。

三、“先祖、先賢、先烈”崇拜是中華民族精神寄托的核心。

我們再比較一下中國與西方國家傳統節日的不同:

西方的節日大多與宗教、上帝、鬼神有關,復活節、感恩節、圣誕節等等,這反映的是西方人信仰的多是現實生活中并不存在的鬼神和上帝。而中國的傳統節日從春節、正月十五、清明節、端午節、八月十五、十月一等等,多是與自己息息相關的家庭團聚和祭祀祖先有關。

現在有人說,清明節就是中國的“感恩節”,這話有一定道理。西方人信仰、畏懼上帝、眾神。中國人對現實生活中不存在的天帝、鬼神在孔丘《論語·雍也》中講得很清楚:“務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知矣。”所以,不信“上帝”并非中國人沒有信仰,而是信仰不同。任何一個社會,尤其是經濟文化相對落后的農耕時期,沒有信仰,沒有敬畏是不可能的。中國人信仰、畏懼的是“先祖、先賢、先烈”!(談一下賭咒的不同)而對先祖、先賢、先烈的追思是姓氏文化活動的主要表現形式,我們現在省內的各個姓氏文化研究會開展的活動中,到姓氏起源地祭祖,包括黃帝祭祖大典、世界客屬大會、固始縣的根親節,鄭姓、林姓、黃姓、曾姓等等眾多的祭祖活動,以及對特定先賢、先烈的追思、研討會議,如李姓對老子,姚姓對姚崇,陳姓對潁川陳實,上官姓對上官儀的研究等等,都是這種“先祖、先賢、先烈”崇拜的具體體現。

四、姓氏文化是維護祖國統一、民族融合、團結的有力推手。

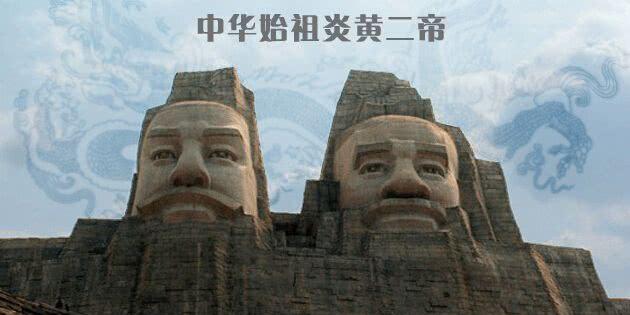

中華姓氏是傳統文化中生命力最旺、凝聚力最強、感召力最大的人文情結,是認同中華傳統文化的偉大基石。中華民族歷來以炎黃子孫自居,把炎、黃二帝作為共同的人文初祖和精神偶像。無論是偏處一隅的少數民族,還是飄零異域的華裔僑胞,時時處處都流傳著炎黃二帝的傳說,人人都以炎黃子孫為榮。這種以血緣、姓氏為傳承紐帶,對共同祖先形象的塑造,對民族淵源的追述,構成了中華文化多元一體化和連續傳承性的認同基石,它是增強中華民族凝聚力、向心力的橋梁紐帶,也是當今海內外炎黃子孫尋根問祖的重要依據。

1,粟特人以及昭武九姓與中原地區的關系;

2,北魏孝文帝的改漢姓

3,漢唐兩朝為代表的賜姓;

五、姓氏文化是維護社會和諧的潤滑劑。

自古以來,“家”,就是華夏兒女一切社會關系的基礎,是維系生存與發展的重要紐帶,是人們進行社會交往的必要條件之一,涉及千家萬戶。姓氏和家譜文化的內容,除對世系的記載外,都有“家訓”、“家規”、“族規”之類的內容,如:敬長老,孝父母,睦近鄰,崇節儉,恤孤寡,戒淫逸等。有的還講述了祖先們萬難不屈,艱苦創業,忠君愛國,清正廉潔,大義凜然的高風亮節。宣傳的是敬祖尊宗,遵紀守法,教子成才,自強不息的家風。與弘揚社會主義精神文明,構建和諧社會的要求是一致的。國之穩看民之親。每逢春節和清明節,許多姓氏的家族都要舉行各種祭祖活動,定時編修家譜,舉行頒譜儀式,長輩主持,族人參加,有錢出錢,有力出力。使廣大族人相互了解溝通,相互交流切磋,相互守望扶持,共謀事業發展。同時,對家族成員內生活困難、孤寡老弱進行經濟和情感上的幫助。一個個家族和睦相處、穩定興旺,國家社會治安的綜合治理及文明進步就有了堅實的基礎。,

朱子家訓[清]朱用純:

黎明即起,灑掃庭除,要內外整潔。既昏便息,關鎖門戶,必親自檢點。

一粥一飯,當思來處不易;半絲半縷,恒念物力維艱。

六、姓氏文化是發展地方經濟的助推器:

改革開放初期

曾憲梓到方城縣

如著名華商宋良豪在祖地商丘市捐資公益事業,先后已達數千萬元。旅菲華僑黃如論先生除在黃姓祖地潢川縣、固始縣捐資修建黃氏大宗祠、根親博物館以外,還捐資3億元建設中原文化藝術學院。

七、河南是華夏姓氏的主要發源地。

河洛,是黃河與洛水的簡稱,也指黃河中下游和洛水流域的一些主要地區。據《史記》等文獻記載,“河洛”這一地域概念,一般是指狹義的中原地區,即今河南,或中原地區最核心的部位。文化,指人類社會歷史實踐過程中所創造的物質財富和精神財富的總和。如果說中原文化是中原先民所創造的物質財富和精神財富的總和,那么,河洛文化便是這“總和”中最精彩的篇章。河洛文化博大精深,豐富多彩,廣及諸多領域。本文僅就其與中華姓氏起源的密切關系予以概括論述。

據初步統計,在《中華姓氏大辭典》所列11969個姓氏中,有4925個未注明姓氏來源,有2224個系少數民族姓氏,二者合計7149個,占11969的59.7%,下余4820個為漢族姓氏。筆者根據大量的古代文獻資料,對這4820個姓氏逐一進行研究,得出的結果為:起源于河南的姓氏共有1834個,占4820的38%。但是,僅有姓氏數量,尚不足以說明問題,因為每個姓氏擁有人口數大不相同。為了進一步弄清河南在中華姓氏中所占的重要地位,筆者又根據該書提供的姓氏擁有人口資料,對我國最常見的漢族姓氏逐一進行了考證。當今按人口多少排列的前120大姓共占漢族人口的90.11%,也就是說13億人中有11.7億人姓這120個姓。在這120大姓中,全源于河南的姓氏有52個,部分源頭在河南的姓氏有45個,兩項合計,起源于河南的姓氏共有97個,占120大姓的80.8%,占全國漢族人口的79.49% 。因此,可以毫不夸張地說,河南是姓氏資源第一大省,海內外華人的祖根大半在河南。河南為何在中華姓氏中占有如此重要的位置呢?概括地說,河南是華夏文化的主要發祥地,自然也是華人姓氏的搖籃。如果進一步分析,把中華姓氏史與河南歷史加以對照,就不難發現,無論是姓氏的萌芽、產生,還是普及、定型,無不與河南息息相關。

老家旅游

視頻河南

今日河南

猜你喜歡