麥收過后,農民們正欣喜地計算種植小麥的收益。但是,一粒小麥的深加工“價值之旅”,才剛剛拉開帷幕。

近年來,我省堅持以“糧頭食尾”“農頭工尾”為抓手,不斷加強小麥全產業鏈創新力度,推動全產業鏈深度融合發展,通過強化小麥深加工實現延鏈增值,為發展農業新質生產力提供了堅實科技保障。

小麥深加工如何實現“麥里淘金”

打通小麥全產業鏈之后,一粒小麥將會產生怎樣的變化?6月21日,在河南飛天生物科技股份有限公司,記者看到了這樣一條“路線圖”:

首先,將小麥加工成面粉、麩皮。其次,50%的麥芯粉走向市場,加工為方便面、餃子等主糧食品。再次,將25%的次粉再加工成A淀粉、(B、C)淀粉、谷朊粉產品。最后,再由A淀粉轉化為葡萄糖、果糖液、醫藥級結晶果糖;(B、C)淀粉經過合成生物學開發菌種,生產成赤蘚糖醇;谷朊粉則開發成烤麩、植物蛋白肉、植物功能性肽。

“淀粉生產過程中的廢水,經過壓濾可以制成生物飼料;廢水治理產生的沼氣,經發電后又返還生產,降低碳排放;沼渣和小麥清理過程中的下腳料以及秸稈,最后可以發酵制成有機肥還田。”飛天生物總經理董得平介紹,目前小麥深加工已經初步形成了完整的循環產業鏈,真正做到了將一粒小麥“吃干榨凈”。

“小麥全產業鏈的產業化技術路線打通后,改變了國內小麥加工大多是由小麥到面粉的初加工階段狀況。”省科技廳現代農業農村科技處處長李錦輝告訴記者,小麥原料經過企業深加工,生產的小麥結晶葡萄糖、結晶果糖等產品至少可增值5倍。

5月份,河南大學黃繼紅教授團隊和飛天生物共同實施完成了省重大科技專項“小麥副產品谷朊粉的高值化開發與產業化示范”,研發的混合發酵菌株生產小麥蛋白肽工藝技術居國內領先水平,已經開發出附加值更高的水溶小麥蛋白肽和復合完整植物蛋白肉。由河南工業大學承擔的另一個省重大科技專項,則利用生物酶法工業化制備小麥抗性淀粉,開發和生產適合糖尿病人需求的健康食品。

小麥深加工產業的發展,又反哺強化了供應鏈。在淇縣已形成“龍頭企業+合作社+農戶”的訂單小麥種植模式,常年種植優質專用強筋小麥10萬畝以上,每畝較普通小麥可年增加收入100元至150元,已帶動2萬戶農民增收致富。

打通小麥全產業鏈讓小麥“身價倍增”

河南小麥品種選育領跑全國,小麥生產水平國內一流,河南小麥加工產業的規模同樣不凡。

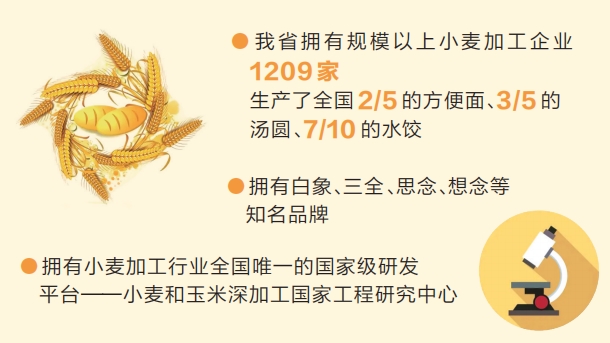

統計顯示,我省擁有規模以上小麥加工企業1209家,生產了全國2/5的方便面、3/5的湯圓、7/10的水餃,支撐農產品加工業成為我省兩個萬億級產業之一,擁有白象、三全、思念、想念等知名品牌。河南速凍食品創制技術國內領先,小麥制粉工藝國際先進,同時積極開發專用粉、功能性淀粉糖、功能性蛋白等糧油精深加工新產品,有效延長了小麥產業鏈。

此外,我省小麥加工理論研究與技術創新水平居全國領先地位,擁有小麥加工行業全國唯一的國家級研發平臺——小麥和玉米深加工國家工程研究中心,河南工業大學的高效節能與小麥粉適度加工技術領先。

但是,以往我省小麥加工長期欠缺高附加值產業。“為此,近年來我省全面協調推動小麥全產業鏈高質量發展,重點之一就是提升小麥產業后鏈效益。”省科技廳黨組成員、副廳長潘剛介紹,我省正著力建立滿足不同人群營養需求的小麥精深加工技術及指標體系,提升小麥精深加工配套裝備研發能力,開發多樣化、特色化、營養化的高附加值小麥精深加工產品,支撐產業向中高端市場延伸,讓小麥“身價倍增”。

與此同時,我省積極強化高能級創新平臺建設。比如發揮中原食品實驗室在加工技術創新方面的引領作用,開發個性化專用面制品,提高面制品附加值;以小麥為主導產業,高標準建設周口國家農高區,推動小麥全產業鏈創新發展。

老家旅游

視頻河南

今日河南

猜你喜歡