“保護利用好非物質文化遺產,對于繼承和發揚中華民族優秀文化傳統、增強文化自信,具有重要而深遠的意義。”剛剛獲得中國民間文藝最高獎“山花獎”的開封市汴繡藝術大師苗煒接受記者采訪時感慨地說。

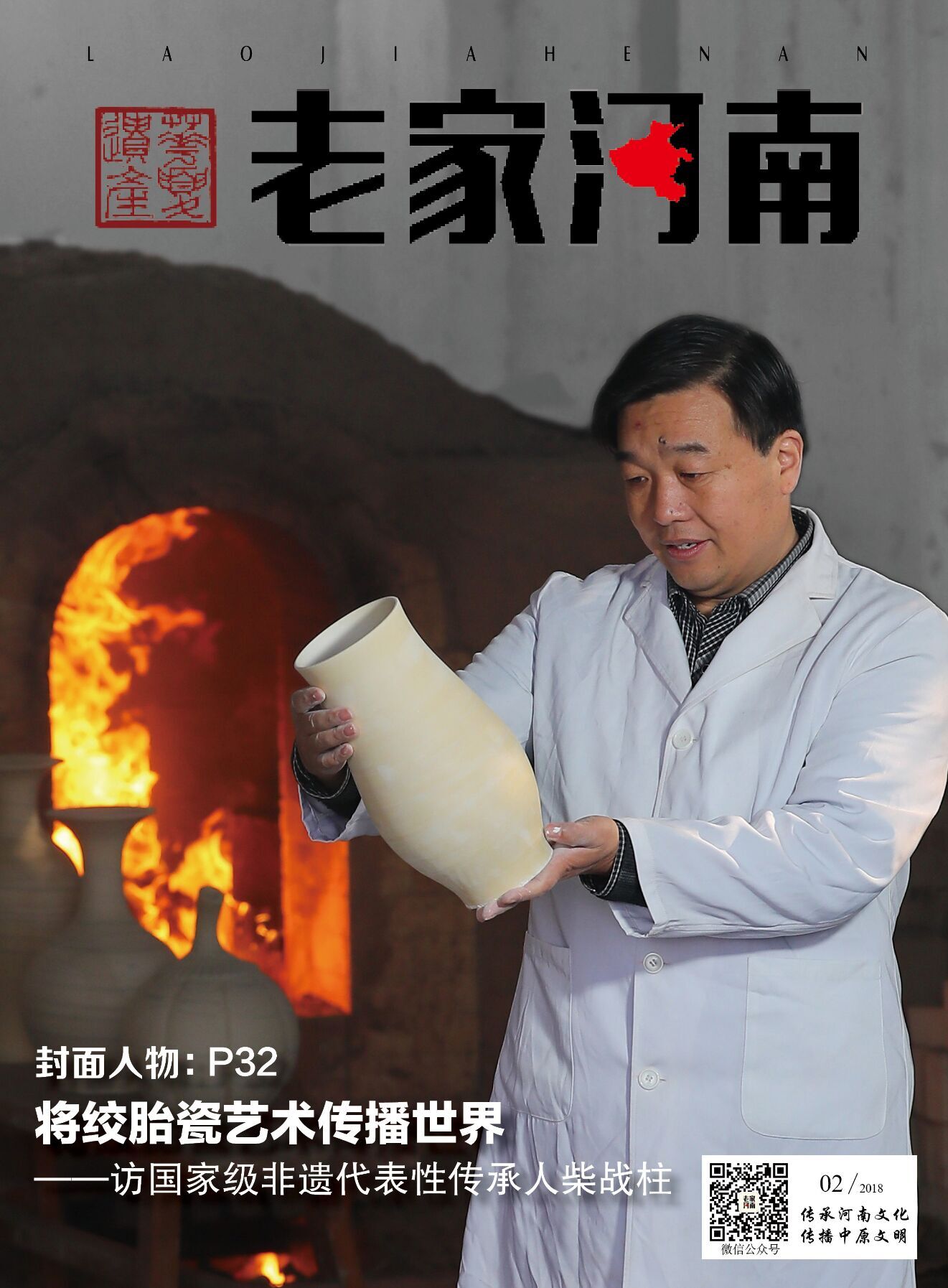

河南的非物質文化遺產燦若星辰,而在現代文明沖擊下,它們的生存空間不斷被擠壓,傳承、發展遇到了困難。隨著我省政策、資金、法律等保護制度體系逐步完善,非遺保護傳承逐漸呈現出良好的發展態勢。

太康縣道情藝術保護傳承中心主任張天印對此深有體會。“我們當地有句老話‘寧叫面發酸,也要聽聽道情班’,說的就是當地百姓對道情戲的喜愛。”他說,為了使這種古老的藝術煥發出新的魅力,政府做了不少努力,通過政府購買方式,開展“送戲下鄉”“舞臺藝術送農民”等活動,解決道情戲藝術人才生存發展問題,并投入人力、物力、財力,整理、復排道情戲傳統劇目,才有了道情戲燃爆“河南稀有劇種北京展演周”。

1月18日,記者從全省文化工作會上獲悉,去年,為加強傳承能力建設,我省爭取國家、省非遺專項資金3700多萬元,著力構建非遺法律政策體系,開展非遺優秀科研成果評審,評審認定第四批省級非遺傳承人191人;完成了20名省級以上代表性傳承人搶救性記錄工作。同時,繼稀有劇種搶救工程、傳統美術搶救保護工程之后,還啟動實施“河南省傳統技藝搶救保護工程”。

“如今,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,用民眾喜聞樂見的形式,讓非遺活起來、傳下去、走得遠,是我們必須完成好的課題。”省文化廳非遺處處長劉春曉說,為提升非遺傳承人的實踐水平和傳承能力,促進非遺融入現代生活,我省也做了許多嘗試,如依托高等藝術院校、綜合性大學、職業技術學校等,對非遺傳承人進行培訓。通過培訓,讓民間藝人創新思維,讓傳統工藝融入現代生活,讓現代設計走入傳統工藝。今后,我們將充分利用好傳統媒體、新媒體力量,傳播非遺文化,講好河南故事。

□本報記者溫小娟

老家旅游

視頻河南

今日河南

猜你喜歡